「電子レンジは使いたくないけど、忙しい毎日で自炊は時短で済ませたい…」

「調理家電は増やしたくないし、洗い物もできるだけ減らしたい。」

その気持ち、よくわかります。

今、健康志向が広まるにつれて、電子レンジを使わずに素材本来の味や栄養を引き出す「蒸し料理」が注目を集めています。

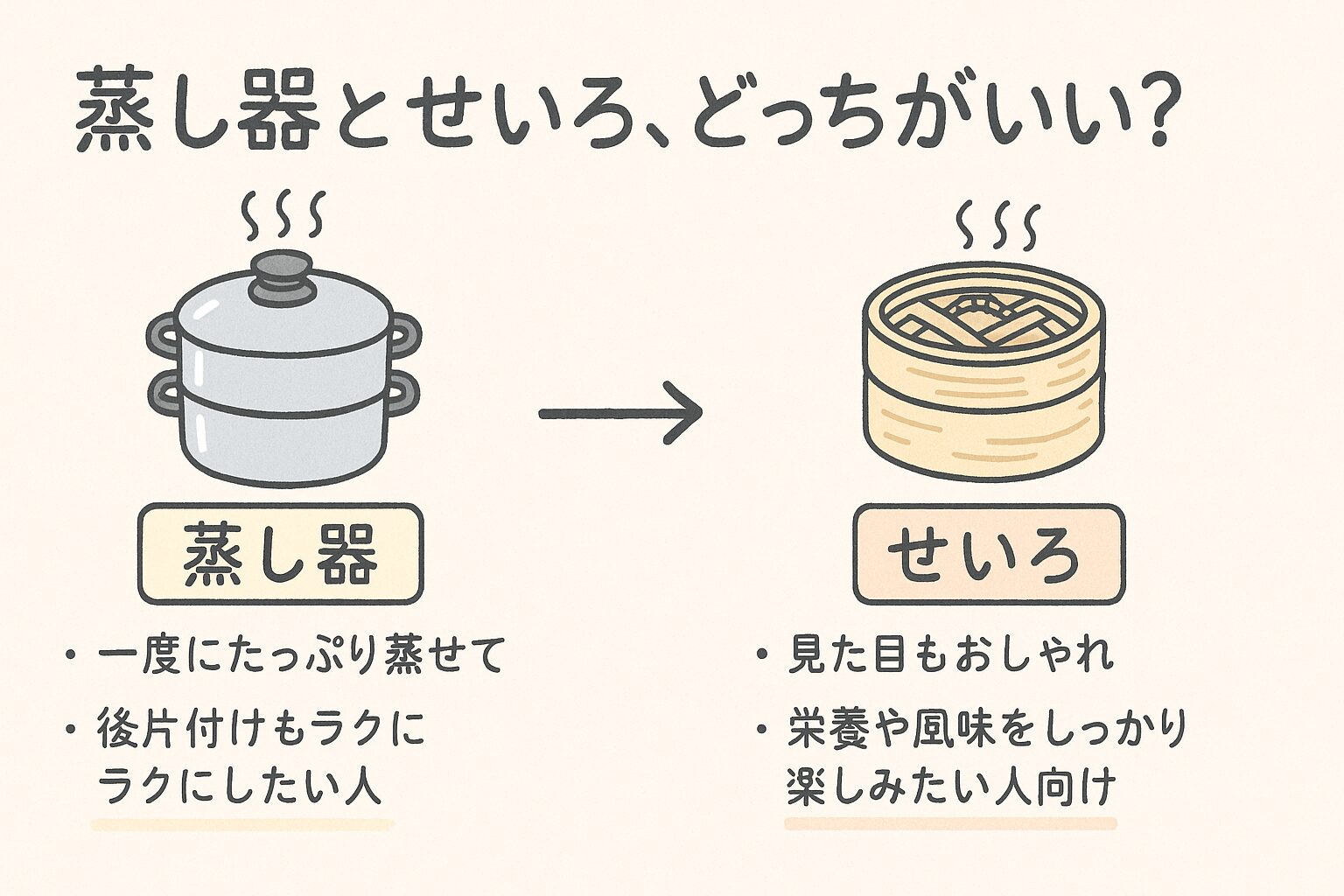

その代表的な調理器具が、昔ながらの「せいろ」と「蒸し器」です。

でも、いざどちらを買おうかと考えると、 「せいろって手入れが大変そう…」 「蒸し器は場所を取るんじゃない?」 「そもそも何がどう違うの?」 と迷ってしまいますよね?

この記事では、そんなあなたの悩みを解決するため、せいろと蒸し器を徹底的に比較し、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく解説していきます。

いかに手間なく、おいしく、健康的な食生活を続けるか。それぞれの特性をしっかりとお伝えしていきます。

最初に結論!

せいろ:見た目もおしゃれ、栄養や風味をしっかり楽しみたい人向け。

蒸し器:一度にたっぷり蒸せて、後片付けもラクにしたい人向け。

👉 料理のスタイルと暮らし方に合わせて選べば失敗しません

この記事を読めば、あなたのライフスタイルや価値観に本当に合った調理器具がどちらなのか、きっと見つかります。

蒸し器とせいろは、どっちがいい?その選び方にについて、さらに詳しくご紹介していきますね♪

\\\ 蒸し器かせいろか迷ったら、とりあえずこれ ///

忙しい毎日でも手軽にヘルシー生活を始めたいなら、使いやすい竹せいろが最初の一歩!

今すぐチェック ⇒ 竹せいろセット21cmを見る

蒸し器とせいろ、あなたの暮らしにフィットするのはどっち?

「健康のために電子レンジをやめたいけれど、手間のかかる調理は避けたい…」。

そんなあなたにとって、蒸し器とせいろは理想的な選択肢かもしれません。

どちらも火にかけるだけで、食材の水分や栄養を逃さず、ふっくらと美味しく仕上げてくれます。

しかし、その素材や構造、そして使い勝手には大きな違いがあります。この違いを理解することが、最適な一台を選ぶための第一歩です。

例えば、毎日気軽に蒸し料理を楽しみたいのか、それとも特別な日の食卓を彩る道具として使いたいのかによって、選ぶべきは変わってきます。

キッチンの収納スペースや、調理後の片付けの手間も重要な判断基準のひとつ。

蒸し器とせいろの基本を徹底比較!素材・特徴・使い勝手の違い

まずは結論から知りたいあなたに── 毎日使うなら、Yoshikawaのステンレス蒸しプレートがおススメ!丸洗いOKで洗い物もラクです。

ラインナップはこちら⇒Yoshikawaステンレス蒸しプレートを見てみる

画像元:楽天

ここでは、まず蒸し器とせいろの基本的な違いを「素材」「特徴」「使い勝手」という3つの視点から比較し、それぞれの特性を深く掘り下げていきます。

✅ 蒸し器の特徴

✅ せいろの特徴

✅ 使い勝手の違い

🔎 まとめ

時短とヘルシーを両立!蒸し器とせいろの魅力的な使い方

蒸し器とせいろは、単に食材を蒸すだけの道具ではありません。

調理法を工夫することで、多忙な毎日でも手軽に栄養満点の食事が作れます。

例えば、せいろを二段重ねて使う「重ね蒸し」という方法があります。

一段目で鶏肉や魚などのメイン食材を、二段目でじゃがいもやブロッコリーといった野菜を同時に蒸すことで、一度に複数の料理を仕上げることができ、調理時間の短縮につながります。

別々に調理する必要がないので、洗い物も減らせて一石二鳥です。 また、

蒸し料理は油を使わないので、カロリーを抑えたい方にもおすすめです。

蒸すことで野菜は甘みが増し、肉や魚は余分な脂が落ちてヘルシーに仕上がります。

例えば、豚肉と白菜をミルフィーユ状に重ねて蒸したり、鮭ときのこをアルミホイルに包んで蒸したりするだけでも、驚くほど美味しく仕上がります。

さらに、蒸し器やせいろは、調理だけでなく「温め直し」にも大活躍します。

特に冷凍のご飯や肉まん、惣菜などは、電子レンジで温めると一部が固くなったり、水分が飛んでパサつきがちです。しかし、蒸し器やせいろを使えば、蒸気の力でふっくらと、できたてのような状態に戻すことができます。

電子レンジを使わない生活に挑戦したい方や、健康的で手間のかからない食生活を送りたい方にとって、蒸し料理は非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

蒸し器とせいろの比較

蒸し料理に欠かせない「蒸し器」と「せいろ」。

どちらも食材をふっくら美味しく仕上げてくれる便利な道具ですが、特徴や使い勝手には違いがあります。

ここでは、それぞれのメリット・デメリットを整理し、自分に合った調理器具を選ぶヒントをご紹介します

「せいろ」を選ぶメリット・デメリット|電子レンジ不要の自然派に

「せいろ」と聞くと、中華街などで見かける本格的な調理器具をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実はその素朴な見た目とは裏腹に、私たちの暮らしを豊かにする多くのメリットを秘めています。

特に、電子レンジを使わずに調理したい、自然素材に囲まれた生活を送りたい、

といった自然派のあなたには、せいろは最良のパートナーとなり得ます。

また、せいろは直火ではなく蒸気の力で食材を加熱するため、温度は100℃を超えることがありません。だから、多少長めに火にかけても加熱しすぎる心配がなく、素材が崩れたり固くなったりしにくいのです。(NHK出版|せいろ料理のコツ)

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 食材がふっくら仕上がり、水っぽくならない | 使用後の水分管理が必要で、カビのリスクがある |

| 肉まんや焼売がベチャつかず、美味しさが長持ちする | 鍋や蒸し布など別途の準備が必要 |

| そのまま食卓に出せて見栄えが良い | サイズが合わない場合、専用の鍋を買い足す必要がある |

| 保温性が高く、料理が冷めにくい | 魚など匂い移りしやすい食材には注意が必要 |

| 器としても使え、洗い物を減らせる |

「蒸し器」を選ぶメリット・デメリット|手軽さと効率性を重視するなら

蒸し器は、そのシンプルでモダンなデザインから、多くの家庭で愛用されています。

特に、手軽さや効率性を重視する方、そして蒸し料理を日々のレパートリーに気軽に取り入れたい方にとって、蒸し器は非常に便利なアイテムです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ステンレスやアルミ製で丸洗いでき、衛生的 | 金属蓋は結露が落ちやすい傾向にある |

| 食洗機対応の製品も多く、お手入れが楽 | 肉まんやパン類を蒸す際には工夫(蓋を拭くなど)が必要 |

| 匂い移りやカビの心配がほとんどない | サイズが大きく、収納スペースを圧迫しがち |

| 鍋とセットで特別な道具を買い足す必要なし | 狭いキッチンでは置き場所に困る場合も |

| 深めの鍋は蒸し料理だけでなく煮物・スープにも使える | 折りたたみ式やコンパクトタイプもあるが選択肢は限られる |

せいろ vs ステンレス蒸し器 比較表

| 項目 | せいろ | ステンレス・アルミ製蒸し器 |

|---|---|---|

| 仕上がり | 食材がふっくら、乾燥しにくい | 蒸気の水滴で水っぽくなりやすい |

| 見た目 | そのまま食卓に出せて映える | 見た目は実用的、華やかさは少なめ |

| 保温性 | 高く、料理が冷めにくい | 金属なので熱が逃げやすい |

| 衛生面 | 水分管理を怠るとカビのリスクあり | 丸洗い可能で衛生的、カビの心配なし |

| お手入れ | 乾燥・保管に注意が必要 | 食洗機対応も多く手入れが楽 |

| 匂い移り | 魚などで匂いが残りやすい | 匂い移りが少ない |

| 道具の準備 | 鍋や蒸し布など専用道具が必要 | 鍋と一体型が多く追加購入不要 |

| サイズ感 | コンパクトだが鍋とのサイズ調整が必要 | サイズが大きく収納スペースを圧迫 |

| 多用途性 | 器として使え、洗い物を減らせる | 煮物・スープなど他の調理にも対応 |

| 向いている人 | 自然派・伝統調理を楽しみたい人 | 衛生的・実用性を重視する人 |

蒸し器・せいろ使用者の体験談

実際に「蒸し器」や「せいろ」を使っている人たちは、どんな点に満足していて、どんなところに悩みがあるのでしょうか?

ここでは、筆者自身の経験や、SNS・レビューサイトなどで見かけたリアルな声を元に、蒸し器・せいろそれぞれの「使ってわかった本音」をまとめてご紹介します。

✅ せいろ愛用者の声

「最初は扱いが面倒だと思っていたけれど、一度使ってみたら料理の味の深みが全然違ってびっくり。野菜が甘く、肉はふっくら。蒸し器には戻れません!」(30代・女性)

「買ったはいいけどカビさせてしまった…でも、出しっぱなし収納+扇風機乾燥で全く問題なくなりました。見た目がかわいいので出しっぱなしでも気になりません」(40代・男性)

「蒸し料理=点心ってイメージだったけど、冷凍ごはんやおかずの温め直しにも大活躍していて、今では週3で使ってます」(20代・主婦)

✅ 蒸し器派の声

「手軽さでは断然こっち。洗いやすいし、食洗機にそのまま入るのが本当に助かる。仕事帰りの平日にも気軽に使えるのがありがたい」(30代・共働き世帯)

「収納スペースを取るのが悩みだったけど、折りたたみ式のコンパクトなタイプを選んだら全然気にならなくなった。工夫すればどのキッチンにも合う」(50代・主婦)

「ブロッコリー、卵、ウィンナーなど、子どものお弁当用食材を一気に蒸せるのが便利。火加減も楽なので、朝の時短に重宝しています」(40代・男性)

🔍 体験談が教えてくれる「選び方のヒント」

実際の声を見てわかるのは、“何を優先するか”によって最適な選択肢は変わる”ということ。

- 「見た目や風味」を大切にしたい → せいろ

- 「毎日の使いやすさ・掃除のラクさ」が重要 → 蒸し器

レビューやSNS投稿では「買ったのに使わなくなった」「収納がネック」といった声も少なくありませんが、事前に実際の使用感をイメージしておけば、こうした“買って後悔”を防ぐことができます。

FAQ 回答

せいろや蒸し器を使うときに、特に多く寄せられる疑問をピックアップしました。

お手入れ方法やカビ対策、電子レンジとの違いなど、知っておくと安心できるポイントをQ&A形式で解説します。

せいろのお手入れ方法は?カビが生えないようにするには?

せいろのお手入れは、使用後すぐに洗い、よく乾燥させることが最も重要です。

まず、洗う際は洗剤を使わず、ぬるま湯とたわしで汚れをこすり落とします。

せいろに洗剤が染み込んでしまうと、料理の際に匂いが移る可能性があるためです。

洗い終わったら、風通しの良い日陰でしっかりと乾燥させます。

直射日光はせいろの変形やひび割れの原因になるため避けてください。

湿気の多い時期は、扇風機や除湿器を使って乾燥を促すと、カビの発生を予防できます。

せいろは乾燥と通気性が大事なため、「出しっぱなしで収納するのが継続のコツ」という意見もあります(プロキッチン|NHKあさイチ特集)

電子レンジで作る蒸し料理と何が違うの?

電子レンジは、食材に含まれる水分をマイクロ波で振動させて発熱させることで、食品を内部から加熱します。これにより、食材の水分が蒸発しやすく、パサつきや硬さを感じることがあります。

蒸し器やせいろは、外部から熱を加えて蒸気の力で食材をじっくりと加熱します。

水溶性ビタミンはゆでより保持されやすいのが特徴です。

この方法では、食材本来の水分や栄養が保たれやすく、ふっくらとジューシーに仕上がります。特に冷凍したご飯やパン、肉まんなどを温め直す際には、その違いがはっきりとわかるでしょう。

まとめ|蒸し器とせいろ、どちらを選ぶ?

✔ 蒸し器がおすすめな人

- 手軽に使いたい

- お手入れをラクにしたい

- 蒸し料理だけでなく煮込みやスープにも活用したい

✔ せいろがおすすめな人

- 自然派の暮らしを大切にしたい

- 食材の美味しさを引き出したい

- 食卓にそのまま出して見た目も楽しみたい

どちらにも魅力があって迷う方には── 高級感と美味しさの両立ならヒノキのせいろ、家族で使うならサイズ大き目な2段蒸し器が◎

画像元:楽天

今すぐチェック ⇒ ヒノキせいろを見る

画像元:楽天

今すぐチェック ⇒ 2段蒸し器を見てみる

どちらも電子レンジ不要で、忙しい毎日でも 健康的で美味しい料理 を叶えてくれる心強い調理器具です。あなたのライフスタイルに合った道具を選んで、自炊生活を楽しんでくださいね♪

参考文献・引用元リスト

・NHK「せいろで料理を楽しむコツ」NHK出版 みんなのきょうの料理

・NHK出版デジタルマガジン 「初心者にこそ使ってほしいせいろの話」

コメント